2年4か月、何も対策は進まなかった

4月24日の第8回公判は、128人の希望者から抽選で選ばれた66人が法廷で傍聴した。

この日の証人は酒井俊朗氏。酒井氏は、第5回から第7回までの公判で証言した高尾誠氏の上司だった。

酒井氏は1983年に東電に入社。1986年に本店原子力建設部土木建築課に配属された。それ以降、組織改編で所属先の名前は「原子力技術・品質安全部土木グループ」「原子力設備管理部土木グループ」などと変わったが、ずっと原発の津波や活断層評価の仕事に携わってきた。2006年7月に土木グループを統括するグループマネージャーになり、事故前年2010年6月まで務めた。現在は電力中央研究所に所属している。

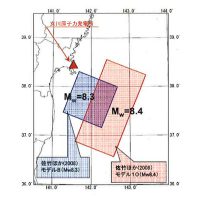

酒井氏も、高尾氏と同じように、地震本部の長期評価(2002)に基づく15.7mの津波を想定する必要があると2007年段階から考えていたと証言した。原発の安全性を審査する専門家の意向を踏まえると不可欠というのが大きな理由だった。

ところが慣例として、審査までには対策工事を終えていなければならない。大がかりな対策工事は目立つから、着手する段階で、新しい津波想定の高さを公表する必要がある。東電は運転を止めないまま工事したい。しかし従来の津波想定より約3倍も大きな値を公表した途端、「運転を止めて工事するべきではないか」と、当然住民は思う。それに対し、運転を続けながら工事しても安全だと説得できる理由が見つからない。

そして、ずるずると数値の公表と対策実行は遅れた。酒井氏の証言で、そんな東電の社内事情が明らかにされた。

「(15.7mが算出された)2008年3月から(担当を外れるまでの)2年以上、何も対策は出来ていなかったのではないか」という検察官役の渋村晴子弁護士の質問に、酒井氏は「私の知る限り対策の検討は進んでいない」と答えた。

酒井氏は、「(津波対策の工事が必要になることは)120%確実だと思っていました」とも証言した。浸水で壊れた後に冷却再開するため、予備のポンプモーターを用意するなど暫定策が社内で挙げられていた証拠も示された。しかし、そんな簡単で安くて早い対策さえ、事故時まで何一つ実行されていなかった。

今村東北大教授の意向、大きかった

酒井氏は、15.7mの想定を避けられないと考えた理由として、今村文彦・東北大教授の意向を挙げた。今村教授は、原子力安全・保安院で、古い原発の安全性を確かめる耐震バックチェックの審査に加わっていた。酒井氏は、今村教授について「無理難題を言わない、バランスがとても良い方」だと証言。2008年2月、今村教授に高尾氏が面談し、その際に今村教授は「福島県沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できないので、波源として考慮すべきである」と指摘していた。

酒井氏は「この話を聞くまでは、社内の意思決定結果に基づいて、それで津波対応に臨めばいいと考えていた。しかし、審査する人が入れろといってるんだから、入れざるを得ない。審判が言っているのだから、絶対だ。入れなきゃ(審査に)通らない」と述べた。

「土木学会は時間稼ぎ」の認識

注目されたのは、酒井氏が土木学会に審議してもらうことを「時間稼ぎ」と認識していた、と証言したことだ。

2008年夏には、15.7m予測とは別に、研究が進んだ869年貞観地震の再来も懸念されるようになってきていた。これについて、酒井氏は2008年8月18日、部下にこんなメールを送っていた。

「869年の再評価は、津波堆積物調査結果に基づく確実度の高い新知見ではないかと思い、これについてさらに電共研で時間を稼ぐ、は厳しくないか」。

電共研とは「電力共通研究」の略で、電力会社がお金を出し合ってシンクタンクなどに資料集めや解析作業を依頼し、それをもとに土木学会で専門家に審議してもらう仕組みだ。

2008年7月31日に、酒井氏の上司で被告人の武藤氏は、15.7m予測をすぐには対策に取り入れず、電共研で3年ぐらいかけて審議してもらう方針を決めていた。

渋村弁護士が「7月31日の決定も感覚的に『時間稼ぎ』と思っていたのか」と尋ねると、酒井氏は「そうかもしれない」と否定しなかった。

その瞬間、傍聴席からは低く「オー」と声が漏れた。

カギ握る「武藤氏の1か月半」

酒井氏や高尾氏ら津波想定の担当者らは2008年6月10日に、武藤氏に15.7m想定を取り入れるべき理由や対策工事の検討内容を説明した。酒井氏の証言によれば、この時は説明途中で一つ一つかなり技術的な質問が武藤氏からあり、一時間半ぐらいかかった。

2回目の説明が、約1か月半後の7月31日だった。今度は、ほとんど質問も挟まず30分ぐらいの説明を聞いた後、すぐに武藤氏が対策着手先送り(ちゃぶ台返し)の方針を酒井氏らに伝えた。

酒井氏は「6月10日から1か月以上経っていたから、こういう方向性でものごとを考えられていたんだなと思いました」と証言。そして、それは酒井氏らが考えていた、対策を進めるというシナリオとは異なっていた、とも述べた。

この間7月21日には、武藤氏、武黒氏らが出席して「中越沖地震対応打合せ」(いわゆる御前会議、ただしこの回は勝俣氏は欠席)も開かれていた。この回には、2007年の地震で大きな被害を受けた柏崎刈羽原発の耐震強化にかかる費用が巨額になること、それと同等の対策を福島第一、第二に施すのにかかる費用が「概算900億円、ただし津波対策を除く」と報告されていた。

6月10日から7月31日の間に、武藤氏は何を考え、誰と相談し、「ちゃぶ台返し」の方針を決めたのだろう。巨額の対策経費や、対策工事の間、福島第一、第二の計10基が止まるリスクがあることは、武藤氏の判断に、どう影響を与えたのか。それらを解き明かしていくことが、裁判で今後の一つのカギになりそうだ。