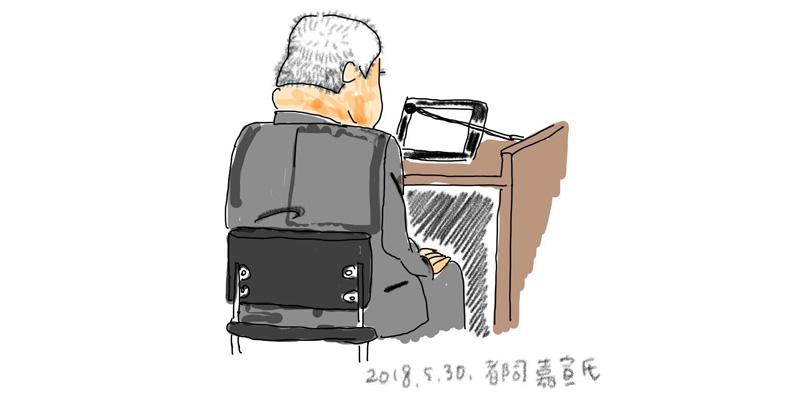

上絵:吉田千亜さん「証人 都司嘉宣(つじ・よしのぶ)氏」

「歴史地震」のチカラ

5月30日の第13回公判の証人は、元東京大学地震研究所准教授の都司嘉宣(つじ・よしのぶ)氏だった。都司氏は古文書の記述を読み解いて昔の地震の姿を解き明かす「歴史地震」分野における数少ない専門家の一人だ。

「三陸沖北部から房総沖までの日本海溝寄りのどこでも津波地震は起こる」という長期評価(2002)をまとめた地震本部の海溝型分科会にも加わっていた。

検察官役の久保内浩嗣弁護士の質問に都司氏が答える形で、都司氏の原著論文までたどり、長期評価がまとめられた過程で歴史地震研究がどんな役割を果たしたか明らかにしていった。

近代地震学でわかるのは過去130年分ほど

地震計を使った近代的な地震観測が始まってから、まだ130年ほどしか経っていない。それより古い時代に起きた地震の姿を知るには、古文書や石碑に残された揺れや津波の記録が不可欠になる。

古文書の記述から、揺れの様子、どこまで津波は到達したのか、被害はどのくらいだったのかを読み解き、地震学の科学的な知識と照らし合わせて、地震の姿を解明するのが歴史地震学だ。

都司氏は自ら毛筆体の文書を読み、日本史の研究者とも協力して文書の記述内容を精査すると同時に、津波の数値計算などの専門知識も生かして、古い時代の津波の姿を復元してきた。それによって浮かび上がる地震の法則性を、防災に生かすことができるというのだ。

都司氏の証言によれば、東北地方で地震の記録が豊富に残っているのは約400年前からのことだ。江戸幕府の支配で戦乱が起こらなくなり古文書が逸失しなくなったことや、寺子屋教育のおかげで字を書く人が増えたことが要因という。

長期評価をとりまとめた海溝型分科会の専門家たちの間でも、当初は歴史地震の知識は限られている人が多かったと都司氏と述べた。

都司氏が、過去の地震について最新の研究成果を他の海溝分科会メンバーに提起。議論を重ねるうちに意見は収束し、1611年(慶長三陸沖)、1677年(延宝房総沖)、1896年(明治三陸)の3つの地震が津波地震であるという結論が、最終的に承認されたと証言した。

古文書が東海第二を救った

「1677年の地震は、津波地震であることがはっきりしている。津波が仙台の近くから八丈島まで到達した記録があるので、陸地に近いところで起きたという考え方では説明できない」

こう証言した都司氏は、今村文彦・東北大学教授らと共同で1677年の延宝房総沖地震について論文(*1)を発表しており、それも法廷で紹介された。

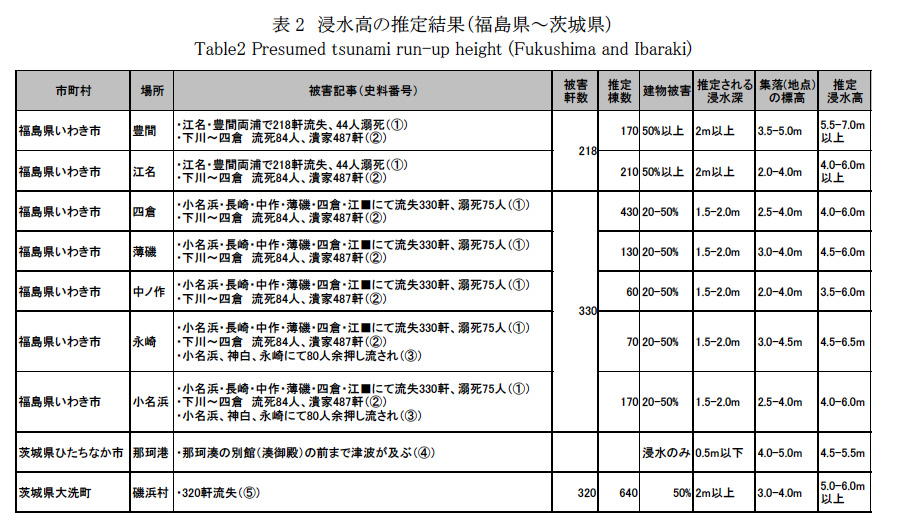

まず古文書から福島県〜千葉県沿岸の村における津波による建物被害の記述を選び出す。それと当時の建物棟数と比べて被害率をはじき出す。

建物被害率50%以上の場合、浸水深さ2m以上と算定し、村の標高も勘案して各地に到来した津波の高さを求めた(表)。その結果、浸水高さは千葉県沿岸で3〜8m、茨城県沿岸で4.5〜6m、福島県沿岸で3.5mから7mなどと推定され、1677年延宝房総沖地震は、従来考えられていたより高い津波をもたらしていたことがわかった。

る浸水高さ(注の文献から)

調査の成果を生かして、茨城県は2007年に津波想定を見直した。それによると、日本原電東海第二原発(茨城県東海村)では、予想される津波高さが5.72mとなり、日本原電が土木学会手法(2002)で想定していた4.86mを上回った。

日本原電は海辺の側壁を1.2mかさあげする工事を始め、工事が終了したのは東日本大震災のわずか2日前だった。襲来した津波は、かさ上げ前の側壁高さを40センチ上回っており、工事が終わっていなければ非常用発電機が動かなくなるところだった。

歴史地震の研究成果が、東海第二を救ったと言える。一方、歴史地震の成果をとりこんだ長期評価を東電は軽視し、大事故を引き起こしたのだ。