福島原発事故刑事訴訟 論説 高尾誠証言を終えて

「耐震バックチェック最終報告の延期をめぐる、保安院と原子力安全委員会と東電の間の実情を解明することが必要である」

被害者参加代理人

弁護士 海渡雄一

目次

はじめに

高尾誠証人は、主尋問では、地震調査研究推進本部(以下、「推本」)の長期評価に基づく津波対策は必要だと考えていたと述べ、これを進言した2008年7月31日の2回目の会議で、武藤栄被告人が「研究を実施しよう」と述べて津波対策の実施を受け容れなかったとき、力が抜けてその後の武藤被告人の言葉を覚えていないと証言した。これに対して反対尋問では、津波対策は必要だと考えていたが、津波対策が切迫性のあるものとは考えていなかったとも証言した。この証言は、鋭く矛盾するものといえるが、福島原発事故刑事訴訟において、津波対策が現実に求められていたのだと言うことを理解するには、2006年から開始されていた耐震バックチェックの意味を正確に理解する必要がある。

1 新指針の早期策定の引き金は志賀判決

原子力安全委員会(以下、「安全委」)は、2001年に「耐震指針検討分科会」を設置し指針改定に着手した。議論は長期化したが,その折、2006年3月に金沢地方裁判所が、北陸電力志賀原発2号炉の運転差止判決を下した。この判決は伊方原発訴訟最高裁判決(以下、「伊方最高裁判決」)の枠組みに照らして、旧耐震設計審査指針を審査基準として不合理であるとしたものであった。

2 伊方最高裁判決は基準の合理性の判断基準は現在の科学技術水準とした

伊方最高裁判決は、違法性の判断は行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって「現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、」違法と判断するべきであるとしている。

3 推本の長期評価が「現在の科学技術水準」を示すものであることは明らかであった

本件の最大の争点は、政府推本の長期評価にもとづいて津波対策を講ずるべきであったかどうかであるが、強制起訴議決は、「推本の長期評価は権威ある国の機関によって公表されたものであり,科学的根拠に基づくものであることは否定できない」「大規模地震の発生について推本の長期評価は一定程度の可能性を示していることは極めて重く,決して無視することができないと考える」とした。

そして、伊方最高裁判決(最判平成4年10月29日)が、原発が、その稼働により,内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させ、その安全性が確保されないと,原発の従業員や周辺住民の生命,身体に重大な危害を及ぼし,周辺の環境を放射能によって汚染する深刻な災害を引き起こすおそれがあるとしていることを引用している。

また、2006年9月に策定された新しい耐震設計審査指針において、津波について,原子力発電所の設計においては,「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと」が要求されていることを引用している。

原発事故の甚大性と非可逆性から出発し、議決は行政訴訟における最高裁の判示や、安全審査指針の文言に基づいて、まれな自然現象も考慮しなければならない根拠を明らかにしている。

4 バックチェックの位置づけの限界

志賀判決に焦った安全委は、議論の収束と改定を分科会に強力に要請し、耐震指針は2006年9月に改定され、津波についても前記の通り初めて明文化された。

改定指針への適合まで運転を認めない「バックフィット方式」ではなく、より緩やかな「バックチェック方式」が採用された。原子炉の運転継続は認めるが、なるべく早く改定された耐震指針への適合性をクリアするよう電力会社に努力を促すこととした。

2006年9月、安全委は、指針策定と同時に、原子力安全・保安院(以下、「保安院」)指示に基づく旧指針の有効性を認める見解を公表した。

これに先だって、保安院は次のような指示文書を出していた。

すなわち、旧指針が審査基準として不合理になったことを意味するものではないことを明示する必要があると安全委に要求し、このような表明がないと、「現在の知見に照らせば、4号要件を満たしていないものであるとの批判が立地自治体やマスコミ等においても厳しくなり、これへの確たる反論ができない既設原子炉は、事実上運転停止を余儀なくされ」、原発訴訟では「特段の立証活動なしには到底敗訴を免れない」としている。

そして、安全委の有識者が「たびたび証人として出廷を強いられる事態」も発生しうるなどと、安全委の委員を脅迫しているのである。

5 保安院指示に屈した安全委

伊方判決の「現在の科学技術水準」を判断基準とすべきとの考えからすれば、このような保安院の指示は誤っており、新指針の意義を自己否定したものであった。しかし、安全委はこのような保安院の指示に屈したといえる。

安全委は、「既設の原子力施設の耐震設計方針に関する安全審査のやり直しを必要とするものでもなければ、個別の原子炉施設の設置許可又は各種の事業許可等を無効とするものでもない」、バックチェックは、「あくまでも法令に基づく規制行為の外側で、原子炉設置者等の原子力事業者が自主的に実施すべき活動として位置づけられるべきである」としてしまったのである。

6 安全委による電力への強い指示

しかし、当時、安全委は電力各社に対して,3年以内にバックチェックに合格しなければ、運転停止もあり得るという厳しい指示をしていたこともわかってきた。

雑誌『科学』2015年12月号に掲載された共同通信社の鎭目宰司記者による「漂流する責任―原子力発電をめぐる力学を追う(上)」によると,当時の安全委の事務局で審査指針課長を務めていた水間英城氏が、鎭目記者の2015年1月のインタビューで,耐震指針の策定中であった2005年頃に保安院と電力会社の担当者を集めて「事務的打ち合わせ」を開き,次のように述べていたと言う。

電力各社に対し水間氏は「3年以内(13カ月に1回行う)定期検査2回以内でバックチェックを終えてほしい。それでダメなら原子炉を停止して,再審査」と,強く求めたという。(中略)水間氏は,バックチェックの実務を担う保安院の佐藤均原子力安全審査課長らにも念を押したという。

「『耳をそろえて3年以内に』と言った。(電力会社は)耐震指針検討分科会の議論も見ていたのだから,常識的にそれぐらいでできるだろうと。現に(2006年)9月20日の(保安院)指示文書を受けて電力が10月に出した計画では,3年以内に終えることになっていた」

「とにかく補強して下駄をはかせれば(改定指針の要求を)満たす,という状態ならオーケー。原許可(原発建設時の国の許可)は変えなくていい。ただし,3年経ってもバックチェックを完了しない状態であれば伊方判決の『原許可取り消し』があるから駄目だよと。バックチェックは(原発の耐震安全性を問う)実力勝負だから」

この証言は貴重なものである。なぜなら,安全委は保安院に対して,3年以内に耐震バックチェック作業を終えるよう要求し,電力会社も当初はこれに従っていたことがわかるからである。

すくなくとも、高尾氏の証言によれば、2008年6月の段階でも、福島第一原発の耐震バックチェック最終報告は2009年6月が期限であったことがわかった。だからこそ、高尾氏は2008年7月23日の四社連絡会で、2008年10月までに津波対策工事のプランを確定すると東北電力や日本原電にも宣言したのである。

このような方針が貫かれて,保安院によって対策が強く指示され,2009年6月ないし遅れたとしてもその後速やかに耐震バックチェック作業(津波対策を含む)が完了するような状況が実現していれば,福島第一原発事故は防ぐことができたのである。

世間の風向きを受けて,保安院は,2006年の段階では、電力会社に対しては一定程度,強い姿勢で臨んでいた。しかしこのような保安院の当時の姿勢は,その後,どんどんおかしな方向に変わっていってしまった。具体的に、どのような話し合いが、誰と誰の間でどのようになされて、期限の延期が認められていったのか、どうしてそうなってしまったのかということは,よくわかっていない。福島第一原発の場合は,プルサーマルの推進が経済産業省の大方針となる中で,耐震性・耐津波性の強化はネグられていったようにみえる。この点の解明こそが,本件で、被告人らの有罪判決を確実なものにするために極めて重要な課題なのである。

7 2006年の保安院が持つ二面性

安全委だけでなく、保安院の姿勢にも、外向けの言い訳と内向けの電力に厳しく指示する二面性を持っていた。そして、この時点では、保安院は「不作為」を問われる可能性があると考えていたのである。

新指針を決めた2006年に,保安院が電力会社に対して何と言っていたかを見てみたい。9月13日に,保安院の青山伸,佐藤均,阿部清治の3人の審議官らが出席して開かれた安全情報検討会(保安院,電事連,原子力安全基盤機構の三者が定期的に集まる会合)では,津波問題の緊急度及び重要度について「我が国の全プラントで対策状況を確認する。必要ならば対策を立てるように指示する。そうでないと『不作為』を問われる可能性がある」と報告されていた。保安院も、このように,相当厳しい意見を言っていたのである。

さらに,国会事故調報告書によると,保安院は,2006年10月6日に,耐震バックチェックに係る耐震安全性評価実施計画書について,全電気事業者に対する一括ヒアリングを開いた。この席上で,保安院の担当者から津波対応について「本件は,保安院長以下の指示でもって,保安院を代表して言っているのだから,各社,重く受け止めて対応せよ」とし,以下の内容が口頭で伝えられた(国会事故調報告書87頁)。

「バックチェック(津波想定見直し)では結果のみならず,保安院はその対応策についても確認する。自然現象であり,設計想定を超えることもあり得ると考えるべき。津波に余裕が少ないプラントは具体的,物理的対応を取ってほしい。津波について,津波高さと敷地高さが数十cmとあまり変わらないサイトがある。評価上OKであるが,自然現象であり,設計想定を超える津波が来る恐れがある。想定を上回る場合,非常用海水ポンプが機能喪失し,そのまま炉心損傷になるため安全余裕がない。

今回は,保安院としての要望であり,この場を借りて,各社にしっかり周知したものとして受け止め,各社上層部に伝えること」

このように,2006年当時の保安院は二面性を持っているといえる。新しい耐震設計審査指針に基づいて審査して合格しなければ動かさせないというところまではやらないが,電力会社に対してキチンと3年以内に対策を採れと圧力を加えていたのである。

8 安全委の見解を鵜呑みにした浜岡原発静岡地裁判決

この時期に司法審査の途上であった、浜岡原発の静岡地裁判決は、この安全委の外向けの見解を引き写したひどいものとなった。中部電力は耐震バックチェック報告書を保安院に提出しながら、保安院・安全委の安全判断がなされないまま、判決に至った。新指針に基づく安全性を、国も中部電力も明らかにすることができなかったのである。

金沢地裁の志賀判決と同様の枠組みに立てば、原告勝訴は確実とみられていた。ところが、2007年10月26日に言い渡された静岡地裁判決は、「改訂指針は,地震学上の新たな知見を踏まえ,さらなる耐震安全性の向上の見地から改訂指針の基準地震動Ssでの耐震安全性の確認を求めたものであって,旧指針を原子炉施設の安全上不適切,不合理なものとして排斥しているわけではないから,旧指針に基づいて従前行われてきた安全評価を否定するものではないことはもちろん,策定された基準地震動Ssを用いた耐震安全性の確認がされていないことをもって直ちに耐震安全性が確保されていないと結論づけるものでもないと認められる。」と判示した。この判決は、前記の安全委見解の引き写しであった。

保安院は、バックチェックによる安全判断という「特段の立証活動なしには到底敗訴を免れない」とされたにもかかわらず、裁判所は安全委の見解を引き写し、このような特段の立証活動なしに中部電力を勝たせたのだといえる。静岡地方裁判所のこの判決は、保安院の訴訟対策のための指示に従って出された安全委決定を無批判に鵜呑みにしたのである。

9 新潟県柏崎刈羽原発はバックフィットになっていた

確かに、バックチェックでは審査基準合格が稼働の条件とはされていなかった。しかし、訴訟で電力が敗訴した志賀については、超スピードでバックチェックが実施され、この結果に基づいて、高裁で電力に逆転勝訴がもたらされた。すなわち、2009年3月18日に名古屋高裁金沢支部は、運転中止を命じた一審判決を取り消した(判例時報2045号3頁)のである。

さらに、柏崎刈羽原発では,耐震バックチェックが完了しない限りは動かさないという条件を,新潟県知事であった泉田裕彦氏が東京電力に対して呑ませて,バックチェックが終わらない限りは原発を動かさないという回答を引き出していた。このように、新潟だけは、福島原発事故後に採用されるバックフィットが事実上実現している状況になっていたのである。

10 福島第一原発の耐震バックチェックの遅れの原因は不明

(1)耐震バックチェックの最終期限は2009年6月であった

国会事故調は「耐震バックチェックの終報告結果が公表された際に、原発の立地する地元住民が結果を問題視することによって原子炉が停止するリスクを懸念し、耐震バックチェック結果の公表は耐震補強工事が終了した後に行うこととされ、また、原子炉の稼働率を優先するため、耐震補強工事は定期検査の検査期間中にのみ実施されるよう計画された。そして、耐震バックチェックと耐震補強工事の予定及び進捗が公表されることはなかった。

耐震バックチェックと耐震補強工事の遅れについて、保安院の耐震安全審査室長(小林氏-引用者注)は「(平成23〈2011〉年時点において)耐震バックチェックの終報告書の期限が平成24(2012)年以降では遅い旨を伝え」また、「定期点検のタイミングで耐震補強が施されるのであれば、相当の時間がかかることも理解しており、原子炉の稼働を止めて工事を行うべきと考えていた」とコメントしている。ただし前述のとおり、最終報告書の提出予定は平成28(2016)年の予定となっていたが、保安院は耐震バックチェックの進捗管理を行っておらず、東電も具体的なバックチェックのスケジュールを保安院に伝えることはなく、直近の耐震バックチェックスケジュールが対外的に公表されることはなかった。」と記述している(国会事故調491-492頁)。

しかし、福島第一原発の耐震バックチェックの最終報告期限が2009年6月であることは、2008年3月の中間報告時に東電によって公表されていたのであり、この期限がどのような手順で遅延していったのかは、未だ解明されていない。

ただ、その片鱗は、政府事故調の作成した保安院関係者の調書に見え隠れしている。

(2)貞観津波保安院ヒア

2009年9月に東京電力が貞観の津波の試算結果を保安院に説明した。この説明会に小林勝・保安院耐震安全審査室長は当初欠席したと証言していた。これは、後に訂正され、当初から出席していたことを同氏は認めた。小林氏の政府事故調調書には次のやり取りが記録されている。

- 小林「ちゃんと議論しないとまずい」

- 野口・審査課長「保安院と原子力安全委の上層部が手を握っているから余計なことをするな」

- 原昭吾・広報課長「あまり関わるとクビになるよ」

野口氏は,前任が経産省資源エネルギー庁で,プルサーマルを推進する立場にいた人である。プルサーマル政策推進の立場にある職員が、規制側の審査課長という畑違いのポストに来て,安全審査に取り組んでいた小林氏を恫喝するようなことを言っていたこととなる。保安院と原子力安全委の上層部が手を握っているとは具体的にどのようなことなのか、解明されていない。2006年の段階の保安院と比べても,規制当局として著しく劣化していることがわかる。それを劣化させたのが,野口氏らプルサーマル推進派であった。

(3)驚くべき森山メール

2010年3月24日午後8時6分に,保安院の森山善範審議官が原子力発電安全審査課長らに送ったメールが残されている。以下の記載がある。

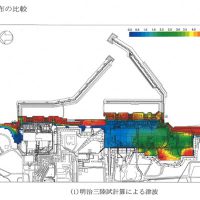

「1F3(福島第一原子力発電所三号機)の耐震バックチェックでは,貞観の地震による津波評価が最大の不確定要素である」

実は森山氏はこの時点では15.7メートルのシミュレーションのことは知らない。

「福島は,敷地があまり高くなく,もともと津波に対しては注意が必要な地点だが,貞観の地震は敷地高を大きく超えるおそれがある。」「津波の問題に議論が発展すると,厳しい結果が予想されるので評価にかなりの時間を要する可能性は高く,また,結果的に対策が必要になる可能性も十二分にある。」

この点も,東京電力の認識とはちょっとズレている。東京電力側の人たちは,絶対に対策をやらなければならないことが分かっていて,それを先延ばしにしていたが,森山氏は15.7メートルのことはまだ見せられていないためである。

「東電は役員クラスも貞観の地震による津波は認識している。」「というわけで,バックチェックの評価をやれと言われても,何が起こるかわかりませんよ,という趣旨のことを伝えておきました。」

このメールは,保安院が貞観の津波の危険性をはっきりと認識していたことを示す,動かしがたい証拠である。

ここに現れている東京電力と保安院,資源エネルギー庁の関係を時代劇風に言い表すならば,たとえば東京電力は越後屋,そして保安院は悪代官。エネ庁は悪代官の上役の幕府の老中という役回りとなるだろうか。越後屋は悪代官を徹底的に骨抜きにしている。そして手玉に取っている。

しかし,一番大切なことは教えないで、欺いているのだ。「お主も悪よのう」とか言われながら,一番不都合なことは教えない,それが東京電力なのである。しかし保安院が半分の事実(貞観の津波のこと)を知りながら,「お主も悪よのう」と言っていたことがわかる。東京電力の方が一枚上手なのは事実だが,保安院は単純に騙されていたとはいえない。

そして,保安院をここまで腐敗させた力は,野口氏ら資源エネルギー庁からの「プルサーマル優先で,津波対策など後回し」という圧力だったことがわかる。本当の悪は,資源エネルギー庁の中にいるのかもしれない。

保安院は,2009年に終了する約束だったはずの耐震バックチェックの作業の、6年もの延期をすんなりと認めてしまった。津波対策を取らなければ,「不作為を問われる」と言っていた組織の,これほどの劣化についてきちんとメスを入れなければ,保安院のほとんどの人員をそのまま引き継いだ規制庁は,同じ誤りを犯してしまうことだろう。

11 運転を継続する以上原発の安全対策はどれも緊急で切迫したものである。

浜岡原発訴訟の判決が下された2007年10月26日は、高尾証人らが、福島第一原発で津波対策実施を決断する直前のことである。この日、静岡地裁前で石橋克彦氏は「この判決が間違っていることは自然が証明するだろうが、そのとき私たちは大変な目に遭っている恐れが強い」と述べた。福島原発事故はこの予言の現実化であった。私たちが、浜岡訴訟で勝利できていれば、全国的に原発の地震・津波対策が強化され、今回の福島における悲劇を未然に防止できた可能性がある。司法はこの経験を深刻に反省しなければならない。

原発に求められる安全性は、高度のものである。このことは、伊方最高裁判決も認めていたことである。新指針に基づくバックチェック制度とこれに関する前述した安全委見解が、旧指針による設置許可を無効としないという非徹底さを残していたことが、新指針による既設原発の耐震安全性に対する再審査を緊張感のない不十分なものとした。最新の科学知見を原発の安全性判断に反映させるという当たり前のことができなかったのである。次なる重大事故を引き起こさないためには、この誤りを繰り返してはならない。そのためにも、被告人ら対する有罪判決が求められている。